11月に入り、いよいよ七五三の本番シーズンですね。お子さんの健やかな成長を祝い、家族みんなで神社へ参拝する大切な一日です。

でも、「着物の準備は大丈夫?」「長時間、子どもの機嫌が悪くならないかな?」と、不安を感じている親御さんも多いのではないでしょうか。

今回は、七五三を「特別な思い出」として残すために、親が事前に準備すべきことと、当日の子どもの笑顔をサポートする魔法のコツをご紹介します。

目次

準備は焦らず計画的に!七五三の基本知識と深い意味

七五三は、単なるお祝いではありません。古来より、子どもの成長の節目ごとに健やかな成長を願う儀式があり、それが現代の七五三の形に統合されたものです。

七五三の歴史は平安時代に遡り、宮中行事の「髪置き(3歳)」「袴着(5歳)」「帯解き(7歳)」が起源とされています。

これが江戸時代に庶民の間で広まり、明治時代には全国的に定着しました。

江戸幕府5代将軍の徳川綱吉が息子の健康を祈願して11月15日に行ったことや、旧暦の11月15日が収穫祭や「鬼宿日(きしゅくにち)」など吉日とされていたことなどが現代の七五三の原型になったと考えられています。

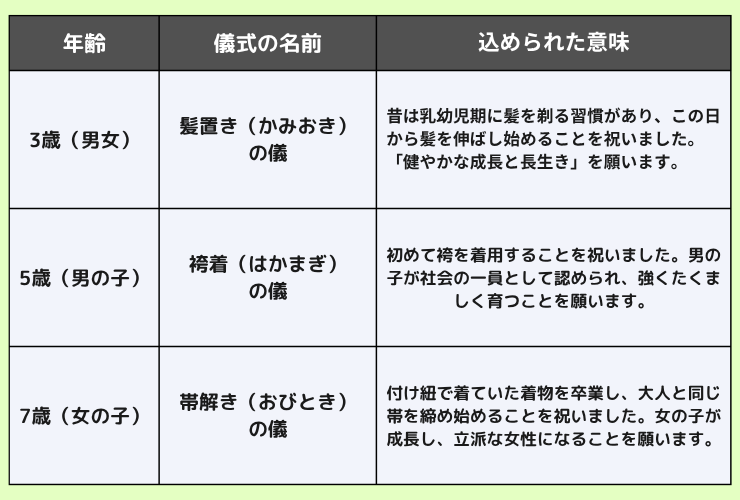

✨ 七五三の由来とそれぞれの儀式の意味

七五三は、3歳、5歳、7歳というそれぞれの年齢で行われていた、子どもの成長を祝う儀式がもとになっています。

七五三で男の子と女の子のお祝いする年齢が違うのは、それぞれに由来する伝統的な儀式が異なるためです。

もともと3つの儀式(3歳の「髪置の儀」、5歳の「袴着の儀」、7歳の「帯解の儀」)があり、時代が経つにつれて、3歳は男女共通、5歳は男の子、7歳は女の子の儀式として定着しました。

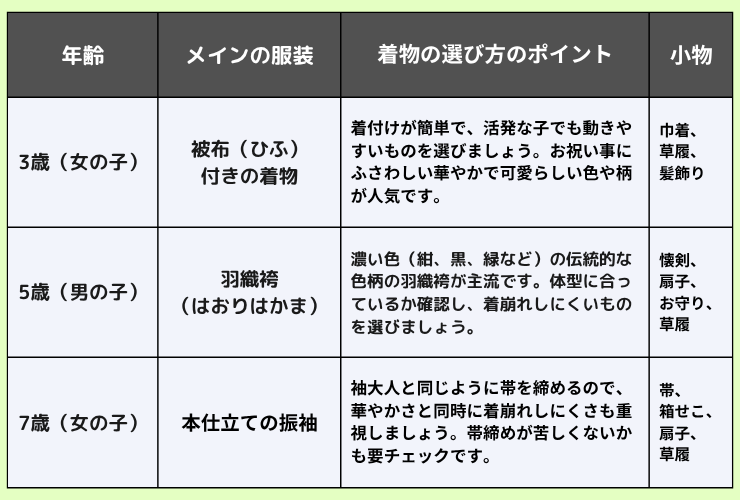

後悔しない!年齢別・性別【服装の選び方と小物】

衣装は七五三の準備の中でも特にこだわりたいポイントです。

年齢ごとの衣装の意味や必要な小物を把握しておきましょう。

✨ 年齢別!服装と必要な小物

✨ 親の服装はどうする?

主役は子どもですが、親の服装も大切です。

-

・父親:ブラックスーツやダークカラーのスーツが基本です。

-

・母親:訪問着や色無地の着物、または落ち着いた色のセレモニースーツを選びましょう。派手になりすぎず、子どもの衣装を引き立てる服装がマナーです。

当日を笑顔で乗り切る!子どもの「ご機嫌サポート術」

着慣れない衣装での長時間の移動や待ち時間は、子どもにとって大きな負担です。親が工夫するだけで、子どもの笑顔を守ることができます。

✨ サポート術 3つのコツ

⒈「着物マジック」で気分を上げる

-

・着る前に「この着物は、〇〇ちゃん(くん)がこんなに大きくなった記念の特別な服だよ」と着物や袴の意味を伝えてあげましょう。

-

・着付け後、家族みんなで「わぁ!素敵!」と褒めちぎると、子どもの気分がグッと上がります。

⒉ 待ち時間対策は「おやつ&おもちゃ」

-

・ご祈祷の待ち時間や移動中など、すぐに食べられるおやつ(ラムネやグミなど、口周りが汚れないもの)を用意しておきましょう。

-

・静かに遊べる小さなおもちゃ(折り紙、シールブック、手のひらサイズのフィギュアなど)を事前に用意しておくと、ぐずり対策に役立ちます。

⒊ 移動時間は「洋服」も視野に

- ・着物で長時間移動するのは大変です。神社に着いてから着付けをするなど、移動時間は洋服で過ごすという選択肢も検討しましょう。移動中の快適さが、笑顔につながります。

知っておきたい七五三の【Q&AとNG】

✨ 七五三のQ&A

Q. 数え年?満年齢?

A. どちらでも問題ありません。最近は満年齢で祝う家庭が多いですが、兄弟姉妹の年齢を合わせるなど、家族の都合に合わせて決めてOKです。

Q. ご祈祷の予約は必要?

A. 大きな神社では予約不要な場合もありますが、特に土日祝日は混み合います。スムーズに参拝するためにも、事前に予約が必要か、受付時間を確認しておきましょう。

Q. 千歳飴の意味は?

A. 長く伸びる飴は「長寿」の縁起物です。子どもの健やかな成長と長生きを願う意味が込められています。

⚠️ 七五三のNG

-

・子どもに完璧を求めすぎる:着崩れやちょっとしたぐずりは「思い出」と捉え、叱りつけないようにしましょう。笑顔で過ごすことが一番大切です。

-

・参拝時の写真撮影:神社の本殿内やご祈祷中の撮影は禁止されている場合がほとんどです。外での撮影も、他の参拝客の迷惑にならないよう配慮が必要です。

-

・肌の露出が多い服装:特に母親や参列者は、過度な露出や派手なメイクは避け、フォーマルな場にふさわしい服装を心がけましょう。

家族の絆を深める、素敵な七五三を

七五三は、子どもの成長を家族みんなで喜び合う、日本の美しい伝統です。

準備段階から、子どもと一緒に「どんな着物にしよう?」「どこへお参りに行く?」と話し合う時間も、大切な思い出になります。

当日は完璧を求めず、ハプニングも「それも思い出!」と笑い飛ばせるくらいのゆとりを持って、素敵な一日を過ごしてくださいね。